¿Por qué se ha estudiado tan poco el populismo en América Central? Si se entiende a esta forma política como aquella en la que se expresan las masas trabajadoras urbanas en sociedades que se han industrializado demasiado rápido, dejándolas disponibles “para que un líder inescrupuloso abuse de ellas ofreciéndoles beneficios insustentables a cambio de lealtad política, entonces, la razón por la que no hay populismo en América Central es porque esa modernización nunca se produjo”. Lo dice con intención provocadora Pablo Semán en su prólogo a El populismo en América Central. La pieza que falta para comprender un fenómeno global, editado por María Esperanza Casullo y Harry Brown-Araúz (Siglo XXI, 2023). Semán se hace eco de uno de los principales méritos del libro: la investigación sobre el tema se ha perdido mucho por no prestar atención a lo que ocurría en esta zona del mundo que demuestra que la teoría de la modernización no aporta un universal, no explica la emergencia del populismo en cualquier parte ni tampoco las causas exógenas y domésticas de su éxito o fracaso. Es evidente en la actualidad, porque son cada vez más los casos que la desbordan, pero de haber mirado hacia América Central lo habríamos descubierto antes. En cualquier caso, la obra llega en el mejor momento para ampliar el debate.

Casullo y Brown-Araúz elaboran sobre los límites de la teoría de la modernización y señalan que “la historia del populismo latinoamericano no puede comprenderse sin reconocer el impacto que tuvieron en él hechos como la destitución de Jacobo Arbénz Guzmán en Guatemala, el discurso católico y antiliberal de Rafael Calderón en Costa Rica o el antiimperialismo de Omar Torrijos en Panamá”. Nótese que Arbénz fue derrocado por un golpe militar en 1952, tres años antes que Perón y ese hecho inició una época de legitimación del uso de la violencia política para eliminar a los líderes populistas, mostrando esa tensión compleja y multifacética entre populismo, democracia y autoritarismo y también sus efectos sistémicos (regionales, globales).

Dos claves que guían el trabajo son el análisis de los mitos populistas y el rechazo al binarismo democracia – autoritarismo para mirar “la zona gris” en la que se ubican la mayor parte de los países analizados. Una introducción, ocho estudios de caso, un capítulo comparado y una conclusión componen la obra. Aquí unas pinceladas sobre algunos hallazgos que no agotan la riqueza de las contribuciones. En “Durmiendo con el enemigo: la larga impronta del populismo en Panamá”, Harry Brown Araúz y Claire Nevache hacen un repaso completo y detallado por los liderazgos populistas que ha tenido el país. Panamá vivió prácticamente desde su independencia el reto de la presencia de otro estado, Estados Unidos, en su territorio. No es casual que el mito más potente en la construcción del discurso populista a mediados del siglo XX haya sido la presencia de ese enemigo externo mientras, señalan los autores, lo inédito fue su agotamiento en el uso por parte del mismo líder que lo promovió, Omar Torrijos, una vez conseguida la reversión de la zona en manos de Estados Unidos. Queda abierta la pregunta sobre el desborde que implica en la noción del mito (su dimensión simbólico) el hecho (su dimensión material: la ocupación norteamericana). ¿Es el populismo el mejor marco para comprender esa experiencia? Habrá que continuar debatiendo.

“Costa Rica: el multipartidismo y su efecto en el crecimiento de discursos populistas”, presentado por María José Cascante Matamoros y Juan Manuel Muñoz Portillo, se ocupa de un país especial en centroamerica porque es el único en que se puede apelar (como luego mostrarán los datos en el estudio comparado) a un momento pasado que se percibe como mejor. La hasta hace poco modélica democracia costarricense ha visto crecer a la vez las desigualdades, el abstencionismo, la antipolítica y la emergencia de un ideario conservador impulsado por las iglesias evangélicas que catapultó a Rodrigo Cháves a la presidencia en un patrón que presenta paralelismos con algunas democracias europeas.

En “¿Populismo en Nicaragua?” Radek Buben y Karel Kouba analizan al presidente Daniel Ortega para mostrar que se lo mire por donde se lo mire calificar a Ortega de populista no es más que un ejercicio de “estiramiento conceptual” y si califica bien como autoritario. En este y otros casos abordadosa revisión de estos procesos históricos y el rol de EEUU hecha luz sobre tensiones actuales como una contribución adicional a la de la comprensión del fenómeno populista.

En “Pensar el populismo en Honduras”, Daniel Vásquez y Andrèanne Brunet-Belanguer analizan el surgimiento del partido que llevó a Xiomara Castro a la presidencia (LIBRE), su discurso y sus estrategias de gobierno. Destacan elementos comunes a muchos populismos contemporáneos como el de ofrecer una visión muy simplificada de la historia en la que la lidereza se ubica ofreciendo una fórmula de transformación radical mientras entra en contradicciones y conflictos con sus bases y organizaciones afines y se cuestiona su estrategia de cooptación institucional.

“De la partidocracia al populismo en El Salvador”, de Luis Eduardo Aguilar, Luis Mario Rodríguez y Gabriela Santos, señala que no se puede entender el presente del país – el liderazgo de Nayib Bukele – sin considerar el legado del autoritarismo militar (1931-1979), el conflicto armado (1980-1992), la firma de los Acuerdos de Paz (1992), los intentos de una transición democrática y la crisis de representación (1992-2019) y la situación de violencia. En este tablado, un liderazgo novedoso en sus formas y clásico en sus estrategias ha instalado con éxito momentáneo un populismo liberal antidemocrático.

En “Guatemala: los sesgos populistas permanentes en la franquicia democrática”, Jeraldine del Cid y Luis Padilla Vassaux atribuyen al populismo un potencial de construir un estado democrático que no habría tenido éxito en el país por “la inexistencia de proyectos populistas exitosos capaces de construir las bases de un Estado democrático moderno” (p. 195). Para la discusión.

En “República Dominicana ¿neopatrimonialismo o populismo?” Leiv Marsteinredet explora definiciones conceptuales y repasa la historia reciente dominicana para concluir que no es el populismo sino el neopatrimonialismo lo que explica la configuración política del país. El autor asume la teoría de la modernización para explicar esta ausencia y su combinación con el férreo control neopatrimonial del Estado.

Quizás el capítulo más controvertido sea “Populismo en Cuba ¿entre la democratización y el autoritarismo?”, en el que Rodolfo Calalongo hace un repaso histórico del liderazgo de Fidel Castro para afirmar que no es un líder autoritario porque convocaba a las organizaciones a la toma de decisiones. A mi entender el argumento no se sostiene, en lo conceptual, porque muchos totalitarismos se caracterizaron por movilizar a sus bases (no es una originalidad de Castro) y en lo empírico porque el poder político ha estado muy concentrado en Cuba, en particular durante la gestión de Fidel. También para el debate.

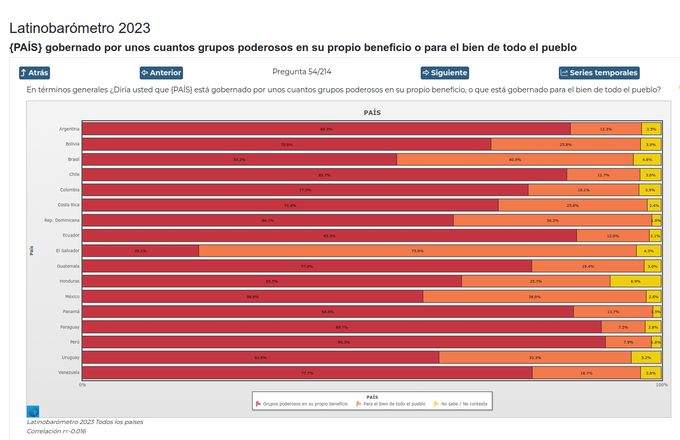

En el análisis comparado de América Central se plantea un novedoso estudio de opinión sobre los imaginarios populistas en varios de los países analizados, realizado por los editores y Joan Subinas. Tres elementos destacan en las conclusiones: 1) la ausencia de un proyecto modernizador en la región, 2) el recurrente y exitoso uso antipopulista de la violencia y 3) la debilidad del antagonismo con un adversario externo. En mi lectura un mérito destacado de la obra es volver a situar el debate sobre el populismo en sus condiciones de producción. No se puede – o de poco sirve – entender el populismo sin una revisión profundas de las características del Estado y los actores que intervienen en la disputa político-económica y no sólo en el orden doméstico sino también en el regional y global. Una lectura indispensable para comprender el presente.

Este reseña fue publicada en la revista Postdata (mayo 2024)